Olga Martynova:

ENGEL ÜBERREICHEN

DAS GEWÜNSCHTE

(frei zur UA)

In Oga Martynovas Werk ENGEL ÜBERREICHEN DAS GEWÜNSCHTE erhalten Bilder, wie man sie aus den Museen kennt, ein Lebensrecht dort, wo niemand sie vermutet, wo fast alle Menschen sie vergessen haben. Bilder treten – buchstäblich – in einen Dialog mit wenigen Menschen. Menschen, auf deren Blicke sie zum Überleben angewiesen sind. Wie ereignen sich Bilder, wenn sie sich selbst zu beschreiben beginnen? Wodurch wird erahnbar, dass vielleicht Künstler wie Chagall oder Kandinsky ihnen Farben, Konturen, Materialität geliehen haben mögen? Die von Martynova entworfene Spielwelt lässt viele Situationen assoziieren, in denen Bilder für immer verloren zu gehen drohen: In Friedenszeiten können Bilder jahrzehntelang in Depots dämmern oder, zur Zeit von Dikaturen, im Verborgenen überleben. Koloniale Raubkunst wurde in europäischen Museen oftmals nicht erfasst – indigene Communities konnten sie keinem Lebenszusammenhang mehr integrieren. Der nationalsozialistische Kunstraub und seine Transport-Logistik maß „entarteter“ Kunst den „Marktwert“ bei – die Provenienzforschung hat in mancher Hinsicht gerade erst begonnen.

Horst Bredekamp schreibt in seiner „Theorie des Bildakts“ (Suhrkamp Verlag Berlin 2010):

Wenn das Subjekt im LEBENSRECHT DES BILDES (Hrvh. durch Red.) einen Bereich zu erfahren vermag, der selbstbestimmt von außen kommt, erreicht es eine Möglichkeitsform, in der die Selbstfessel seiner Ich-Fixierung zugunsten einer DIALOGISCHEN FREIHEIT (Hrvh. durch Red.) entflochten werden kann.

Youssouf Amine Elalamy:

GESTRANDET

Dreizehn Menschen machen sich nachts auf den Weg, um illegal mit einem Boot von Marokko nach Spanien zu gelangen – in die große Verheißung. Ein Schiffbruch wirft sie an den Strand zurück, von dem sie aufgebrochen sind. Freund*innen und Verwandte nähern sich in unterschiedlichem Tempo diesem furchtbaren Wiedererkennen an – wie in einem antiken Chor lässt die Erzählung einzelne Stimmen hervortreten. Was hat der (Alb-)Traum „Europa“ von ihnen – den Lebenden und den Toten – übrig gelassen? Wird ein anderes (Nach-)Leben ohne diesen (Alb-)Traum möglich?

Welche Bilder und Szenen von den unzähligen Toden an den europäischen Grenzen erreichen die „Festung Europa“?

In der taz vom 5.10.2022 beschrieb der spanische EU-Abgeordnete Miguel Urban Crespo Gewalt gegen Flüchtende in Marokko/an der Grenze zur spanischen Enklave Melilla als Sprache, die Adressaten und Anlass in der Europäischen Union hat: „Das Töten ist eine makabre Form der Abschreckung. … Und es war ein Signal an Europa: Schaut, wie gut wir unsere Arbeit machen.“

2019 hat Roberto Ciulli für „Boat Memory“ auch auf „Gestrandet“ zurückgegriffen und damit geschaffen, was Cornelia Fiedler in der Süddeutschen Zeitung zusammenfassend so beschrieb: „Es ist ein intensiver, trauriger Abend, Requiem für die Toten und Anklage gegen eine europäische Außenpolitik, die wissentlich über Leichen geht.“

„Lässt sich der Tod überhaupt ästhetisch in Szene setzen? Ja, er lässt sich, Elalamy hat es in seinem Roman bewiesen.“, meinte Kersten Knipp im Deutschlandfunk 2009. Sie wies darauf hin, dass Elalamy Faulkner, Joyce und Proust kenne und eben auch formal zu „betören“ wisse. 2023 sei ergänzt: Das Wiedererkennen einiger „Chiffren“ dessen, was man in Mitteleuropa „Moderne“ nennt, kann im Kontext einer Erzählung vom Sterben an den unsichtbaren Mauern der Festung Europa, erschütternd sein.

„Youssouf Amine Elalamy donne la parole à ceux qui sont partis, chacun en quête de son destin, un destin que d’autres ont écrit pour eux. Il nous donne à vivre, en trente et un chapitres très courts, à l’échelle de ces vies englouties dans l’eau salée, les derniers instants de ces condamnés du refus.“ (Le Monde diplomatique)

Bühnenrechte in Kooperation Verlag Donata Kinzelbach Mainz / Neue Pegasus Theaterverlag Berlin

Olga Martynova/Oleg Jurjew (1958-2018)

Olga Martynova / Oleg Jurjew (1958-2018)

BAD SODEN VORHER UND NACHHER: 1914

frei zur UA

1D/1H

In Bad Soden überrascht der Erste Weltkrieg die russischen Kurgäste – darunter zwei sehr junge Menschen: Einen revolutionär gestimmten Juden aus einem Stetl und ein Mädchen aus „gutem Hause“. Ihre beginnende Liebe hätte keine Chance – doch der Krieg hebt einiges auf…

Das Stück verwendet authentische Zeitdokumente, die bezeugen, wie schnell Nationalismus, Hass und Chauvinismus wach werden und wie dünn die Schicht der Zivilisation ist.

Im Rahmen des Programms TRANSIT BEWEGT RHEIN-MAIN, von der Gemeinnützigen Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH gefördert, stellten Olga Martynova und Oleg Jurjew das Werk 2016 in Bad Soden vor.

Olga Martynova/Daniel Jurjew

SEHR GEEHRTER VORHANG!

frei zur UA

Pjatigorsk, belagert von der deutschen Wehrmacht, August 1942 – Alexandra Nikolajewna Kornina und Wladimir Konradowitsch Kornin verkörpern immer noch, zusammen mit den Schauspielerinnen und Schauspielern ihres Ensembles, russische Theater-Tradition und -Avantgarde. Bei der Belagerung Leningrads durch die deutsche Wehrmacht sind, auch während der Vorstellungen, viele Menschen im Publikum und Schauspieler*innen an Hunger und deutschem Bombenhagel gestorben: „Lady Macbeth“ beispielsweise und der „Stumme Blumenträger“ sind tot. Und auch jetzt, in Pjatigorsk, geht es nicht nur darum, welcher Traum um welchen Preis fortdauern kann, sondern auch darum, wer von den Schauspieler*innen die deutsche Besatzung, den Holocaust, Rassismus und mörderische Diskriminierung überlebt.

Der Vorhang, der ihr Spiel Abend für Abend enthüllt, wird bald einhundert Jahre alt – und er verdient es, mit Gájews kleinem Schrank-Monolog aus Tschechows „Kirschgarten“ adressiert zu werden – zumal „Der Kirschgarten“ als Stück im Repertoire bedingt durch die Todesfälle im Ensemble und Geringschätzung seitens der Deutschen verloren zu gehen droht: „Sehr geehrter Vorhang!“ Dieser Vorhang enthüllt und versteckt. Er konserviert auch Träume: Niemals war der Traum von einer Revolution und einer Wendung zum Guten stärker als in der „Vorrevolutionsbohème“. Einen Traum, der in der politischen Wirklichkeit längst pervertiert wurde. Und dann gab es in den 1920er Jahren Erwin Piscator und – Berlin! 1927! Eine Stadt, in der Hamlet von Rita Goldenstern, einer Frau und Jüdin, verkörpert wurde und Schauspieler wie Goscha und Anton auf der Bühne und im Leben schwul sein durften.

Auf diesem Vorhang werden Hammer und Sichel jetzt durch ein Hakenkreuz ersetzt. Eine Flucht aus Pjatigorsk vor dem Einmarsch der Deutschen wird von den meisten als aussichtslos erachtet. In der Rolle der Ophelia ist nun Rita Gyldenstern zu erleben – ein y ersetzt das o in ihrem Namen. Man hofft, dass Ritas Name nun nicht ihre jüdische Herkunft verrät. Die Kornina wird ihrem Mann, Kornin, später sagen, sie habe dem Gestapochef gegenüber Ritas Herkunft aus einem dänischen Adelsgeschlecht glaubhaft gemacht. Der Preis freien Eintritts hat offenbar noch mehr erwirkt: Das Ensemble „darf“ nach Berlin reisen – und dort sogar in Anwesenheit von Adolf Hitler „Hamlet“ spielen. Wer sich für diesen Weg in die „Reichshauptstadt“ entschieden hat spielt nun „Hamlet“ in russischer Sprache – und bringt darin eine Geschichte unter, die, mangels Fremdsprachenkenntnis, der „Führer“ nicht versteht. Als Berlin zunehmend unter Beschuss durch die Alliierten gerät, „darf“ die „Theatertruppe“ in das besetzte Frankreich reisen. Goscha allerdings, der in seiner Traumstadt Berlin nicht aufhören wollte schwul zu sein, ist deportiert und ermordet worden.

In Paris schließlich sieht sich das Ensemble nach Ende des Zweiten Weltkrieges vor die Frage gestellt, ob sie in die Sowjetunion zurückkehren und der Zusicherung von Straffreiheit Glauben schenken will. Hammer und Sichel und Hakenkreuz ist jetzt der gallische Hahn gefolgt. Einige entscheiden sich für die Rückkehr im Zeichen von „Hammer und Sichel“ – und werden dort zu zehn Jahren „Besserungsarbeitslager“ verurteilt. Sie spielen „Hamlet“ auch in Anwesenheit von Josef Stalin. – Alexandra Nikolajewna Kornina glaubt, dass sie eine Art „Freiheit“ erwirken kann und schreibt Stalin einen Brief. Sie stirbt an den Folgen eines so genannten „Überfalls.“ Unerklärlich grausam sollen die Täter gewesen sein. Aber ihr Mann und jene Schauspieler, die weder verhungert, deportiert oder anderweitig ermordet worden sind, sind auch nach dem Tod von Josef Stalin 1953 noch am Leben und machen Lagertheater zu Lenins Geburtstag. Wladimir Konradowitsch Kornin werden „Freiheit“ und die Leitung eines Theaters in Aussicht gestellt. Rita und Wadim haben indes einen Blumenladen mit dem Namen „L‘Âme russe“ in Paris eröffnet. – Immer wieder legen die Schauspieler*innen des Stücks „Sehr geehrter Vorhang!“ ihre Rollen auch in der Gegenwart einer etwaigen (Ur-) Aufführung beiseite, ziehen Dokumente über die Belagerung von Leningrad, die Rhetorik von Josef Goebbels und die Dichtung von Jelena Schwarz (1948-2010 aus dem inneren Exil in der Sowjetunion/Russland heran. Sie geben sie ihren Bühnenfiguren mit auf den Weg- und wissen nicht, inwieweit am Ort/zum Zeitpunkt der Aufführung beispielsweise Homosexualität von Politik und „Mehrheitsgesellschaft“ toleriert wird.

Olga Martynova/Oleg Jurjew (1958-2018)

Olga Martynova wurde 1962 bei Krasnojarsk in Sibirien geboren. In Leningrad aufgewachsen studierte sie russische Sprache und Literatur. 1991 zog sie nach Deutschland. Sie schreibt sowohl in russischer als auch in deutscher Sprache und erweist sich sowohl als Herausgeberin, Übersetzerin und Autorin immer wieder als Expertin u. a. für inoffizielle literarische Öffentlichkeiten zur Zeit der Sowjetunion.

2010 erschien ihr Romandebüt „Sogar Papageien überleben uns“ (Droschl) und schaffte es auf Anhieb auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Auf den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis (2011) folgte 2012 der Gewinn des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs mit einem Auszug aus ihrem Roman „Mörikes Schlüsselbein“ (Droschl). Ihr dritter Roman „Engelherd“ erschien 2016 bei S. Fischer, 2018 ihr Essayband „Über die Dummheit der Stunde“ ebendort.

2015 erhielt Olga Martynova den Berliner Literaturpreis und hatte die Heiner-Müller-Gastprofessur für deutschsprachige Poetik an der FU Berlin inne.

Oleg Jurjew wurde 1959 in Leningrad geboren und starb 2018 in Frankfurt am Main. Sein erster Lyrikband „Gedichte über den himmlischen Schatz“ erschien 1989. 1991 übersiedelte Oleg Jurjew mit seiner Familie nach Deutschland. Theaterstücke wie „Kleiner Pogrom am Bahnhofsbuffet“ wurden ins Deutsche übersetzt und auf die Bühnen gebracht. Schrieb Jurjew in russischer Sprache inspirierte seine Poetologie Autorinnen/Übersetzerinnen wie die Büchner-Preisträgerin Elke Erb. Im Laufe der Zeit begann Jurjew selbst russische Texte ins Deutsche zu übersetzen und auch eigene Texte in deutscher Sprache zu publizieren. Bei Suhrkamp erschienen ab 2002 Romane wie „Spaziergänge unter dem Hohlmond“, „Der neue Golem oder Der Krieg der Kinder und Greise“ oder „Die russische Fracht“. Zu den gemeinsam mit Olga Martynova verfassten Werken gehört auch „Zwanzig Facetten der russischen Natur“.

Friedenspreis

Serhij Zhadan

Ab 2022 stand DEPECHE MODE von Serhij Zhadan auf dem Spielplan des Theaters Dortmund. Wir sind froh, dieses Werk in der Fassung von Markus Bartl zu vertreten, gratulieren Serhij Zhadan sehr herzlich zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am 23.10.2022 in der Frankfurter Paulskirche. Unser größter Respekt gilt ihm: Als herausragender Autor in Europa und Vorkämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine inmitten des russischen Angriffskriegs. In ihrer Laudatio ging Sasha Marianna Salzmann auch auf DEPECHE MODE ein:

Die Perspektive, die ein Schreibender bei seinen Beobachtungen einnimmt, verrät alles über seine Haltung zur Welt. Zhadan, der uns in seinen Werken so viele Biographien wie nur möglich vergegenwärtigt, wählt nie die Vogelperspektive. Wir werden nie Distanz in seinem Blick erkennen. Wenn in seinem Debüt-Roman DEPECHE MODE der Protagonist Dog in die Psychiatrie eingewiesen wird, dann kommt Zhadan mit. Er geht mit ihm in das Zimmer des Chefarztes, wo Dog Spiritus, Ascorbinsäure und irgendwelche Tabletten einnimmt. Er ist dabei, wenn man seinen Freund am nächsten Morgen am Boden findet und versucht, ihn wiederzubeleben.

Das Schauspiel am Theater Dortmund hat mit seiner Neuproduktion von DEPECHE MODE Zeugnis davon abgelegt, wie sich nachhaltige Zeitgenoss*innenschaft im Geiste von Demokratie und Solidarität anfühlen kann. Im Programmheft der Dortmunder Produktion beschreiben Helga Borisenko und Natalia Polonskaja, wie sie die Produktion 2016 in einem kleinen Ort bei Charkiw gesehen haben und nun, 2022, zur Zeit des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, zu Mitwirkenden in Dortmund wurden:

All das ist ein unglaubliches Zusammenspiel der Umstände. Wir wissen nicht, was auf unser Land und auf uns in Zukunft wartet, aber gerade jetzt sind wir dankbar, uns wieder unserer geschätzten Theaterwelt anzuschließen und unseren Beitrag zur Vorbereitung der Aufführung DEPECHE MODE hier in Dortmund zu leisten.

Christiane Richers / Esther Bauer: DAS IST ESTHER

Mit „Das ist Esther“(Link zum Werk im Katalog) entwickelte Christiane Richers (1955-2022) für das Thalia Theater 2007 ihre erste Auftragsarbeit. Mit großer Sensibilität führt dieses Werk junge Menschen von heute an die Erfahrungen von Exil und Shoah heran.

Das Junge Theater am Stadttheater Ingolstadt hat „Das ist Esther“ in dieser Spielzeit (2022/23) im Programm, zur Premiere am 25. April 2023 (Link hier) schreibt der Donaukurier:

„Es ist ein brillanter dramaturgischer Kniff von Autorin Christiane Richers, das Erlebte durch die Enkelperspektive zu erzählen. Schon vom Alter her, aber auch durch die Art der Selbstdarstellung – der Knatsch mit den Eltern, das Leben in der Kleinstadt, die eigene Band – bringt sie die Figur der Mary Ann ganz nah an das junge Publikum.“

Zur Biographie von Christiane Richers und ihrer Arbeit mit dem Theater am Strom: Link zur Biographie der Autorin

Link zum Werk der Autorin: „Das ist Esther“

Das Bild zeigt das Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung auf dem Berliner Bebelplatz, das von Micha Ullman entworfen wurde. „Das ist Esther“ ist eine Stimme für lebendige Erinnerung – gegen das Vergessen.

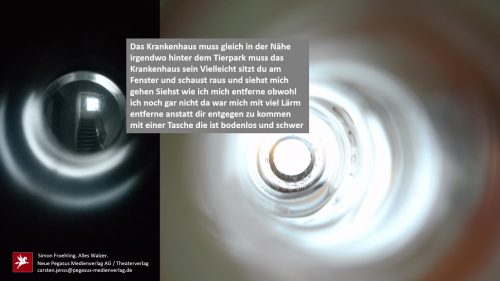

Simon Froehling

Froehling auch Werke für die Bühne, die Innovationskraft in der ästhetischen Form, Intensität der Sprache/n und Situationen von größter Eindringlichkeit auszeichnen!

Entdecken Sie Autor und Werke: HIER

Kathrin Maier: AMIRAS GEHEIMNIS (Klassenzimmerstück)

Kathrin Maier:

AMIRAS GEHEIMNIS (Autorin und Stück sind mit Name der Autorin und des Werkes verlinkt)

Homosexuell und nirgendwo zu Hause im 21. Jahrhundert?

Das aufrüttelnde Jugendtheater-Stück weckt starke Gefühle und fordert starke Fragen heraus:

Was können wir tun, welche Wege müssen wir gehen und welche Sprachen lernen,

damit Menschen Werten wie Toleranz Vertrauen entgegenbringen?

Wie bekämpft man – ein interkulturelles und diversers WIR – Homophobie?

Björn Hayer: DIE ERFINDUNG DER UNGLEICHHEIT.

DAS LETZTE BUCH DER MARGUERITE DURAS.

DIE ERFINDUNG DER UNGLEICHEIT. DAS LETZTE BUCH DER MARGUERITE DURAS.

Autor und Werk verbergen sich hinter den Namen des Autors und seines Werkes.

Was hat das Theater mit unserer Sterblichkeit zu tun?

Ist jemand „autorisiert“, dem Leben ein Ende zu setzen?

Gideon Böss: DREI EHEN und MORD AUF DER BODENSEE

Bestellen Sie gleich. Sichern Sie sich Optionen auf ein volles Haus!

info@pegasus-agency.de

Gideon Böss, geboren 1983 in Mannheim, ist Buch- und Theaterautor. Zu seinen Büchern gehören u.a. „Deutschland, deine Götter – Eine Reise zu Kirchen, Tempeln, Hexenhäusern“, „Die Nachhaltigen“ und „WeWorld“.

DREI EHEN

Da das Verwaltungsgebäude, in dem das Standesamt untergebracht ist, renoviert wird, ist diese Behörde temporär in den Gebäudekomplex des Amtsgerichts umgezogen. Dort treffen nun ein scheidungs- und ein heiratswilliges Paar im Wartezimmer aufeinander. Da wären Yvonne (47) und Rüdiger (48) Weiher, die seit 24 Jahren verheiratet sind und sich, wie Yvonnes meint, längst auseinandergelebt haben. Rüdiger hingegen hegt bis zum Schluss Hoffnung, dass sich die Scheidung verhindern lässt. Auch jetzt noch. Er ist ein mehrfach gescheiterter Unternehmer, der mittlerweile auf Unternehmensberater umgeschult hat. Sie ist Chefin eines Reisebüros, das ihrer Meinung nach alles hat, was der Ehe fehlte: Zuverlässigkeit, Skandalfreiheit und Erfolg. Das junge Glück im Wartezimmer besteht hingegen aus Susi Kowalski (24) und Lukas Behrendt (27). Sie wollen heiraten. Unbedingt, beide. Susi arbeitet bei der Stadtreinigung. In der Pressestelle. Und Lukas? Studiert ein Orchideenfach und versteht die Anspielungen nicht, warum Susi dann wohl Alleinverdienerin bei ihnen sein wird.

MORD AUF DER BODENSEE

Eine Schifffahrt, die ist lustig – wenn man sie überlebt. Der zweiundachtzigjährige Grußkarten-Mogul Helmut Gärtner feiert auf dem angemieteten Vergnügungsdampfer Bodensee auf dem Bodensee das Ende seines langen Berufslebens. Alle Feindschaft soll vergessen sein und darum hat er zu diesem besonderen Anlass auch Gottfried Keller eingeladen, den einen Grußkarten-Mogul, der noch erfolgreicher ist als er selbst. Beide bekämpften sich über Jahrzehnte mit allen Mitteln und üblen Tricks. Doch an diesem Abend schließen sie Freundschaft – nur wenige Stunden, bevor Helmut Gärtner tot ist. Ein Messer ragt aus seiner Brust, in der Hand hält er die Glückskarte seines ewigen Rivalen Gottfried Keller. Hat er ihn kaltblütig ermordet? Keller bestreitet es und plötzlich sind alle zehn Anwesende auf dem Vergnügungsdampfer verdächtig. Detektiv Martin Bloch, dessen Auftauchen dem einen oder anderen ebenfalls eigenartig vorkommt, beginnt mit seinen Ermittlungen auf hoher See. War es vielleicht die vierte Ehefrau des Toten? Sein hoch verschuldeter Leibarzt? Sein gekränkter Sohn? Seine langjährige Assistentin oder deren eifersüchtiger Mann? Der aalglatte Barkeeper? Die geheimnisvolle junge Frau, die niemand kennt? Der dezente Partyfotograf? Die ehrgeizige Tochter von Gottfried Keller oder doch Gottfried Keller selbst, auf den ohnehin alle Indizien hindeuten? Oder war am Ende keiner der Gäste der Mörder?

Paris 1973: LE DÉTERREUR (Der Ausgräber) von Mohammed Khaïr-Eddine erscheint und wird von Donata Kinzelbach 1996 für Augen und Ohren in deutscher Sprache sichtbar und hörbar gemacht in der Übersetzung von Steffen Heieck. Dieses Werk ist ein starker Stoff für alle Bühnen!

„Ganze Steinkohlejahrhunderte habe ich aus der Erde geholt. Die Arbeit putzte mich heraus, ich war ein Möbelstück von Großbürgern geworden. Ich nehme an, dass die Regierenden der Industrieländer im Augenblick andere Möbel an meiner Stelle einsetzen … Ich war Berber und bin es nicht mehr. … Ich bin inmitten von Kaktusblüten geboren. Denselben, die von Club Méditerranée-Prospekten gepriesen werden. Den … Arbeiter will man noch nicht loswerden! Sie ertränken ihn in der Sonne, der schönen lausigen Sonne der Strände des Südens. Sie richten ihn hin mit seinen Ersparnissen, indem sie ihn in sogenannten „gemäßigten“ Regionen herumwandern lassen, deren Völker werden jedoch an der Leine geführt oder an die morschen Planken von Maximen genagelt, die der Westen selbst auf seinem eigenen Floß nicht anerkennt.“

Überlebenschancen für Menschheit und Planet mit den Kindern und Jugendlichen von heute – und Stücken, die ermutigen:

PRIMA KLIMA von Fabian Scheidler: Worum es geht, erfahren Sie HIER

ALGOT STORM (SAH EIN WURM, DER HERR STURM) von Barbro Lindgren und Cecilia Torudd in der Übersetzung von Günter Bergfeld: Worum es geht, erfahren Sie HIER

SAH EIN WURM, DER HERR STURM steht ab 2023 auf dem Programm des THEATER EURODISTRICT BADEN-ALSACE (Link zur Produktion im Bild):

Erinnern, Vergessen –MEMORIAL!

Erinnern, Vergessen –MEMORIAL!

Ernst Neiswestny schuf 1996 in Magadan mit „Maske der Trauer“ ein Denkmal für die Opfer des Gulag-Stalinismus in Magadan (vgl. Bild oben/links; Wikipedia/Creative Commons: Johannes Rohr). Neiswestny war ein Künstler, dem John Berger im Januar 1962 in Moskau begegnet war und 1969 mit „Ernst Neizvestny and the Role of the Artist in the USSR“ eine Studie gewidmet hatte. 1987 schrieb John Berger gemeinsam mit Nella Bielski das Stück „Eine Frage der Geographie“ – ein Stück, das unter anderem Prozesse des Erinnerns und Vergessens inmitten einer Gulag-Situation in Szene setzt. In den Dialogen wird nicht zuletzt verhandelt, inwieweit diese Situation überhaupt anderen Menschen jemals wird mitgeteilt werden können. Innerhalb der Geschichte westeuropäischer Linksintellektueller markiert dieses Werk auch den Abschied von einer Utopie, die grausame Realität gewesen war: Sowjetunion. Das offizielle Ende der Sowjetunion jährt sich im Dezember 2021 zum 30. Mal: Rechtskräftig wurde es mit dem Vertrag von Minsk am 8. Dezember bzw. der Erklärung von Alma Ata am 21. Dezember 1991. Mit einer gerichtlichen, politisch vorbereiteten Entscheidung wurde am 28. Dezember MEMORIAL verboten, u.a. weil sie es versäumt habe, sich durchgehend als „ausländischen Agenten“ zu bezeichnen. MEMORIAL dürfte eine der weltweit wichtigsten Organisationen sein, die sich der Aufarbeitung des stalinistischen Terrors im Namen seiner Opfer annimmt – oder angenommen hat. Seit Jahren ist die russische Regierungspolitik darum bemüht, die Geschichte der Sowjetunion zu verklären.

Während MEMORIAL diffamiert und ausgelöscht wurde, sind in Hongkong die letzten Denkmäler für das Massaker auf dem „Platz des Himmlischen Friedens“ annulliert worden. In der Bundesrepublik ist es auf bundes-, landes- und kommunalpolitischer Ebene bislang eines der brandgefährlichen Steckenpferde der AfD, einer „180°-Wende“ in der Erinnerungspolitik das Wort zu reden und nicht zuletzt auch Theater unter Druck zu setzen, die Diversität von Ensembles und die kritische Geschichts-/Geschichtenschreibung in Spielplänen und Diskursforen zu beenden. Nachbar*innen der BRD wie Polen und Ungarn laufen seit Jahren Gefahr, liberale Demokratie durch nationalistischen Autoritarismus zu ersetzen.

Stücke wie„Eine Frage der Geographie“ von Nella Bielski und John Berger ersetzen nicht eine Organisation wie MEMORIAL. Aber sie können Anlass für kritische (Selbst-)Befragung sein, da sie auch Zeugnis von der Ambivalenz so genannter „westlicher“ Kulturen ablegen. Die Fähigkeit zu vielstimmer Kritik und Selbstkritik unterscheidet liberale Demokratien von „vaterländischen“ Modellen von Kultur, Gesellschaft und Politik.

John Berger und Nella Bielski: „Eine Frage der Geographie“

Zusammen mit Nella Bielski hat Berger 1987 das Theaterstück „Eine Frage der Geographie“ verfasst – in Erinnerung an Jewgenija Semjonowna Ginsburg (1904-1977), die viele Jahre in den Gefängnissen der Sowjetunion hatte überleben müssen. John Berger rang zeitlebens um Alternativen zum Kapitalismus und zum Kunstmarkt der „westlichen“ Welt. Gleichzeitig wandte er sich früher als andere europäische Intellektuelle vom real existierenden „Kommunismus“ sowjetischer und insbesondere stalinistischer Prägung ab. Bielski und Berger siedeln das Werk im Juni/Juli/August 1952, zehn Monate vor Stalins Tod, in Magadan/Kolyma an. Inmitten einer unvorstellbar weiträumigen, zum Lagersystem („Gulag“) umfunktionierten Landschaft, beschränkt sich der Handlungsort auf Daschas Zimmer. Als „Mitglied einer Familie von Volksfeinden“ war Daria Petrowna Petrowa (Dascha) von 1937 bis 1947 inhaftiert gewesen. Ihren Mann musste sie seit 1937 für ein Opfer der Massen-Exekutionen halten. Sie fristet ihr Leben nun als Verbannte, unter permanenter Todesdrohung, in Magadan. In den Schulferien besucht ihr Sohn Sascha sie. Viele Fristen und Zeitmessinstrumente überlagern sich: das Ende der Ferien, der prekäre Gesundheitszustand Daschas, der immer wieder durch Messung des Blutdrucks kontrolliert wird, die abendliche Rückkehr (23 Uhr) ins Lager/Gefängnis. Das Gerücht, dass Stalin bald sterben könnte, darf nicht deutlich ausgesprochen werden, timbriert jedoch ein Sprechen zwischen Panik, Wille zum Epos, endgültiger Depression und Anflug von Hoffnung. Menschen erstarren immer wieder zum Tableau – wie für eine Abschiedsfotografie.

Przemek Zybowski

Dieses Bild zeigt eine Fotografie, die Teil der Ständigen Ausstellung im „Tränenpalast“/Berlin ist.

Hans Zimmer: TIM UND JIM

Hans Zimmer: TIM UND JIM

Die Hörspiel-Premiere war auf HR2 Kultur (mit NDR/WDR) im Herbst 2022, für die Bühnen vertritt Neue Pegasus auch dieses neue Werk des Autors. Das wunderbare, prägnante Werk bietet ganz viel Spielraum für die Bühne. Um die Aufmerksamkeit zu schärfen, einander wahrzunehmen und nicht bei Namen zu nennen, die uns/ere Mitmenschen verletzen braucht es alle Sinne und, vor allem: soziale Phantasie. Wen sehen wir eigentlich, wenn wir einen Menschen sehen? Sehen wir manchmal besser, wenn wir kurz die Augen zu machen und danach einander anders sehen? Hier gibt es weitere Informationen zum Werk

Das Bild oben zeigt den Vorplatz des Bundesministeriums des Innern und für Heimat in Berlin mit dem Werk „Zusammenhalt“ von Roland Fuhrmann und jenes Piktogramm E007, das verbindlich einen „Sammelplatz“ anzeigt: Den Ort, an dem Menschen sich im Falle einer Evakuierung versammeln sollen. „Zusammenhalt“ von Roland Fuhrmann ist eine Konfiguration vielfarbiger Stelen, die sich nur aus ganz bestimmten Perspektiven zu „fotorealistischen“ Porträts fügen.

Lebendige Erinnerung an Ingeborg Drewitz

Gerade weil ich durch eigene Lebenserfahrungen viel Wirklichkeit kennengelernt habe, konnte ich aus dem, was ich bei Ingeborg Drewitz gelesen habe, viel Wirklichkeit dazulernen.

Erich Fried in seiner Gedenkrede am 11. Januar 1987 bei einer Gedenkfeier für Ingeborg Drewitz in der Akademie der Künste, Berlin.

Zitiert nach: Ingeborg Drewitz/Uwe Schweikert (Hrsg.): „Die ganze Welt umwenden“ – Ein engagiertes Leben. claassen/Düsseldorf 1987

Ingeborg Drewitz (1923-1986), eine großartige Autorin von engagierter Prosa, Romanen, Erzählungen und Theaterstücken wie „Gestern war heute“ und „Das Gartenfest – eine deutsche Idylle“ verstarb am 26. November 1986 in Berlin. Wer sich mit ihrer Dramatik beschäftigen möchte, die auch das smarte „Vergessen“ der Nazi-Diktatur in Deutschland in Szene setzt und ein BRD-Wirtschaftwunder porträtiert, das sich „ideologiefrei“ rentable Kontinuitäten zwischen Nazi-Diktatur und Unrechtsregimen der 70er/80er Jahre baut, schreibe gern an: carsten.jenss@pegasus-medienverlag.de

(Zum Bild unten: 1999 wurde die Ingeborg-Drewitz-Allee in Berlin-Moabit eingeweiht. Sie erstreckt sich heute zwischen dem Bundesministerium des Innern, [für Bau und Heimat] und dem Kanzlergarten. 2021: Baumaßnahmen Bundesministerium/Kanzlergarten.)

JOHANN GEORG ELSER

In würdigender Erinnerung an den Widerstandskämpfer Georg Elser, dessen Attentat auf Hitler im Bürgerbräukeller/München am 8. November 1939 an der ungewöhnlich frühzeitigen Abreise des „Führers“ scheiterte und in Würdigung des Elser-Denkzeichens von Ulrich Klages, das am 8. November 2021 einer, hoffentlich, demokratischen Öffentlichkeit überantwortet wurde. Am 27.2.1982, vor bald vierzig Jahren, wurde am Schauspielhaus Bochum Peter-Paul Zahls „Johann Georg Elser – Ein deutsches Drama“ u.a. mit Martin Schwab, Gert Voss, Eleonore Zetsche, Gustav-Peter Wöhler, Johann Adam Oest und Ortrud Beginnen uraufgeführt. Ein Werk, mit dem Zahl auch Einspruch gegen die Kontinuität ungebrochener Nazi-Erinnerung im öffentlichen Raum („Denkmal“) erhob:

Johann Georg Elser musste seinen Anschlag auf Adolf Hitler und andere Vertreter der Nazi-Diktatur am 8. November 1939 stillschweigend ins Werk setzen. Und Peter-Paul Zahl verzichtet darauf, Elser eine Art „Monument“ zu errichten. Vielmehr erhält Elser Kontur durch Stille und Präzision seiner Tätigkeiten im Widerstand – seinen analytischen Blick auf den Alltag der Diktatur und seine stummen, detailliert in Szene gesetzten Nachtarbeiten zur Installierung des Sprengsatzes. Diese Stille seines Handelns steht im Kontrast zur omnipräsenten Propaganda des Nazi-Regimes. Elser und seine stille Arbeit des Widerstands sind im „deutschen Drama“ durch die präzise dokumentierten Vorbereitungen des Zweiten Weltkrieges und des „Euthanasie“-Projektes – der massenhaften Ermordung als „lebensunwert“ deklarierter Menschen – kontextualisiert. Widerstand gegen Rassismus und Antisemitismus ist vor allem durch ein Gewahrwerden von Kontext und konkreter Handlung erinnerbar – und praktizierbar. Nicht durch „Monumente“, wie sie oft angeblich „Großen“ errichtet worden sind und wogegen sich Peter-Paul Zahl konkret mit der „Heidenheimer Fassung“ seines Dramas (1984) richtete. Hier kontrastierte Peter-Paul Zahl den in Heidenheim seit 1961 mit einem Denkmal geehrten Nazi-Generalfeldmarschall Rommel auch auf der Bühne, vor Ort, mit dem Widerstand Johann Georg Elsers.

Deutschsprachige Erstaufführung: „Willkommen im Hotel Mama“ 2023 auf Tournee mit

Die Bühnenfassung nach der erfolgreichen französischen Kinokomödie von Héctor Cabello Reyes und Eric Lavaine. (UA 2018 in Paris) geht 2023 – in der kongenialen Übersetzung von Myriam Rossetto auf große Fahrt! Wir freuen uns darüber, dass ein wunderbares Kreativ-Team am Start ist! Sicher wird das Stück wesentlich kompikationsfreier heimisch auf den Bühnen als Stefanie (im Stück) bei ihrer Mutter:

Würden Sie mit vierzig wieder bei ihrer Mutter einziehen? Stefanie bleibt nichts anderes übrig: als arbeitslose Architektin, alleinerziehende Mutter ist sie zunächst bei Mama willkommen. Das Zusammenleben ist allerdings nicht nur harmonisch. Jede der beiden Frauen braucht Geduld um die eingefahrenen Gewohnheiten und Macken der anderen zu ertragen.

Die Mama ist mit 60 erfrischend vital und hat eine Affäre mit ihrem Nachbarn. Sie arrangiert ein Familientreffen um dies ihren Kindern mitzuteilen und anzukündigen, dass die beiden heiraten wollen. Bei dieser Gelegenheit verhält sie sich so unbeholfen, dass ihre Bemühungen von ihren Kindern als Beginn geistiger Verwirrung interpretiert werden. Die Kinder entdecken eine Mutter, die sie bisher nicht kannten.

Für Textanfragen schreiben Sie uns bitte!